赵晓力

1947年,费孝通先生在《生育制度》中提出,虽然婚姻在时间上先于生育,但在逻辑上,生育却先于婚姻,“婚姻的意义”,“是在确立双系抚育”。(《乡土中国·生育制度》)人类生物性的抚育只有母亲也可以完成,但要把生物性的人培养成社会性的人,却需要父母共同的参与,这就是双系抚育。为了持久地维系双系抚育,最好是生物上的父母结成社会性的夫妻。

费孝通的理论,虽然和“五四”以来对婚姻的浪漫主义想象格格不入,却符合儒家对婚姻功能的理解:“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙而下以继后世也,故君子重之。”(《礼记·昏义》)

然而,比较起来,儒家对婚姻意义的理解比费孝通更为全面。在儒家看来,婚姻除了费孝通所强调的“种族绵延”、“社会继替”的生物学、社会学功能,还有重要的“文化传承”的作用。上事宗庙、下继后世,除了生物学、社会学上的继替意义,更重要是把一个有限的、必死的自我植入到一个生生不息的历史文化的统绪中去。所以,儒家强调抚育不仅是物质性的“养”,更重要是文化性的“教”,所谓“养不教,父之过”(《三字经》);同样,对于赡养,儒家的看法也是不光物质上要“养”,而且心理上要“敬”。“子游问孝,子曰:‘今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养,不敬,何以别乎?’”

儒家看来,父母对子女的“养”或有终结之时,而父母对子女的“教”,却不是到其成年就结束;(如《颜氏家训·教子》中就说:“王大司马母魏夫人,性甚严正;王在湓城时,为三千人将,年逾四十,少不如意,犹捶挞之,故能成其勋业。”)同样,子女对父母的“养”,可能要从自己成年有能力时才开始,但子女对父母的“敬”,却要从婴孩时期就开始。“教妇初来,教儿婴孩”;“父母威严而有慈,则子女畏慎而生孝矣。”(同上)父母和子女之间物质层面的“互养”,可能有阶段性,但父母对子女的“教”,子女对父母的“敬”,却终身不辍,甚至延续到父母死后。“生事爱敬,死事哀戚,生民之本尽矣,死生之义备矣,孝子之事亲终矣。”(《孝经·丧亲章第十八》)

儒家不光强调父母子女之间的“互养”,而且强调他们在伦理层面的互相成就,这就是“父慈子孝”。“慈父”成就“孝子”,“孝子”也成就“慈父”。由于强调伦理层面的“教”和“敬”,儒家家庭中子女的抚育期显得格外漫长,父母的责任一直要延续到子女在生理上成年之后,而子女的赡养期也不是从父母失去劳动能力才开始。《弟子规》对孝的规范,从“父母呼、应勿缓”的儿童时期,一直到父母过世后的丧祭环节(“丧尽礼、祭尽诚”),实际贯穿一个人的一生。这就使父母子女关系超越了一般的生活共同体的意义,而进入到伦理共同体的范畴。这就是儒家家庭伦理常说的三至亲之间的父慈子孝、夫义妇顺,兄友弟恭。儒家并把家庭伦理共同体作为政治共同体的起点:“男女有别而后夫妇有义,夫妇有义而后父子有亲,父子有亲而后君臣有正。”(《礼记·昏义》)

1983年,费孝通先生进一步把中西家庭模式总结为西方的“接力模式”和中国的“反馈模式”(费孝通:《家庭结构变动中的老年赡养问题:再论中国家庭结构的变动》)。在接力模式下,上一代有抚育下一代的责任,下一代却无赡养上一代的义务,一代代都只向下承担责任,就像接力跑步一样;而在反馈模式(又叫反哺模式)下,每一代在抚育下一代的同时,都承担赡养上一代的义务。(一方面,反哺模式包括了“接力”,接力只不过是反哺的一个侧面,另一方面,反哺又是为了更大的接力,这可以从中国家庭至今屡见不鲜的“隔代抚育”现象中看到。许许多多的中国人实际上是由爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷共同抚育成长起来的。)显然,接力模式并不符合儒家理想。接力模式下,父母子女结成的生活共同体,到子女成年就可以结束了,与此相应的代际伦理,并不必要贯穿人的一生。接力模式不否认“父慈”,但不要求“子孝”,但没有“子孝”的“父慈”,其内容是否也会不一样?

至于“反哺模式”,字面上看似乎只有“互养”这一层面。儒家经典《孝经》对天子、诸侯、卿大夫、士、庶人等处于不同地位的人的“孝”提出了不同的要求,其中对庶人之孝的要求最低:“用天之道,分地之利,谨身节用,以养父母,此庶人之孝也。”也就是“能养”就可以了;但对“士”的要求就高了:“资於事父以事母,而爱同。资於事父以事君,而敬同。故母取其爱,而君取其敬,兼之者父也。”即对父要“敬”、“爱”。“士之孝”不言“能养”,大概是因为士以上,对父母的养不在话下。前引《论语》“子游问孝”条,似乎也可以看作是对“士之孝”的要求。但秦汉以下的中国形成了“编户齐民”的社会,匹夫匹妇的孝也不限于“能养”。费孝通先生的“反哺模式”概念虽似乎偏重“能养”这一层面,但并不否认“敬爱”。

很多人认为,费孝通所说的“反哺模式”,只在传统社会或农业社会存在,随着中国的工业化、城市化和现代化,“反哺模式”将让位于西方式的“接力模式”。比如,1993年,李银河等人写道,反哺模式和接力模式并不是中西差别,而是传统与现代的差别:

西方社会并非全无反哺关系,在他们的社会处于无货币经济即农民经济的阶段之时,这种反哺关系也是存在的。只是到了工业化的现代社会,反哺关系才为接力关系所取代。这一取代过程也将会或者说正在我们这个处于工业化和都市化过程中的地道东方国家中出现。因此,反哺关系与接力关系这二者之间的区别,应当说并不是中西方文化的区别,而是农业文化与现代工业文化之间的区别。(李银河、陈俊杰:《个人本位、家本位与生育观念》,《社会学研究》,1993年第2期)

李银河对西方历史的描述是否准确我们暂且不管,她对中国社会的预测准确吗?费孝通关于中西家庭模式的总结是否还有实证基础?

从国家统计局网站得到的1964~2010年五次全国人口普查的城乡人口比例数据,和人口中文盲半文盲的比例数据,1980年代后我国的城镇化开始加速,1982~1990年期间城镇人口比例8年增加了不到6个百分点,1990~2000年城镇人口比例则平均每年增加1个百分点,2000~2010年平均每年增加1.3个百分点。按照这个速度,城镇人口在2011年超过全部人口的一半应该没有悬念。从另外一个衡量社会现代化程度的指标——文盲半文盲的比例看,从1982年的22.81%的人口属于文盲半文盲,到2010年这个比例下降到4.08%,也可以看出近30年来中国社会现代化的速度之快。

在如此快的城市化、现代化过程中,中国的家庭模式是否也发生了相应的变化?

我们先从家庭结构方面看。王跃生计算得出了1982、1990、2000年三次全国人口普查中不同类型家庭的比例。三代以上直系家庭同时承担抚养和赡养职能,可以作为反哺模式的指示器;核心家庭中的父母子女家庭承担抚养职能,夫妻家庭则既不承担抚养职能也不承担赡养职能。如果在此期间中国家庭有任何值得注意的从反哺到接力的模式转变,那么统计数据上应该表现为三代以上直系家庭的减少和核心家庭、夫妻家庭的增加。

然而,从表1可以看出,从1982到2000年,中国直系家庭尤其是三代直系家庭的比例高度稳定:1982年是16.63%,1990年是16.65%,2000年又回到了16.63%。

核心家庭的主力即父母子女家庭的比例从1982年到1990年,先是有5个百分点的增加,似乎符合走向接力模式的预测;但从1990年到2000年,反倒有10个百分点的下降,又马上打破了这一预测。

另外,夫妻家庭(一对夫妇组成的家庭)的比例从1982年到2000年有较大幅度增加,尤其是1990~2000年增幅惊人。这些夫妻家庭是否都是自愿不育的家庭?如果这是真的,那么倒也符合中国家庭背离反哺模式的预测——失去“养儿(女)防老”的激励后,一个原来奉行反哺模式的社会,也许并不是走向接力模式,而是直接选择不育。

然而,仔细检查数据之后发现,夫妻家庭户主年龄集中在45~69岁年龄段,而非育龄段。这表明,夫妻家庭的大量增加,并不代表不育夫妻的数量大量增加,而是独生子女政策的滞后效应。1970年代后期以后,计划生育政策均趋于严厉,尤其是城镇出生的独生子女增多,据计算,1976~1980年出生的独生子女城镇已超过1/4(其中男性31.55%,女性26.55),1980年以后已超过半数。(杨书章、郭震威:《中国独生子女现状及其对未来人口发展的影响》,《市场与人口分析》,2000年第4期。 1976~1980年农村出生的独生子女依然较少,男4.74%,女2.00%。)到2000年这些独生子女外出求学、工作,或者结婚成家离开父母家庭,造成身边无子女的夫妻家庭增多。也就是说,1990~2000年夫妻家庭比例增加了6个百分点,和同一时期父母子女家庭的比例减少了10个百分点,这一增一减的原因可能都是独生子女离家造成的:独生子女离家,在人口统计上,立即就体现为父母子女家庭的减少和夫妻家庭的增加。(王跃生:《当代中国家庭结构变动分析》,《中国社会科学》, 2006年第1期)

至于表1中的缺损核心家庭(父母一方与子女组成的家庭),1982年的比例较高,到2000年下降一半多,也不表明1982年中国的单亲家庭比2000年还多。这里的数据变化,主要是由于户籍政策的松紧造成的。1980年代的户籍政策仍然很严,父亲是城市户口、母亲是农村户口的,子女随母亲是农村户口,在户籍登记和人口统计上呈现单亲家庭的假象,其实这种家庭应该算作父母子女家庭。到2000年户籍政策已经放宽,这里面的假单亲家庭自然也就减少了。(同上)

了解了数据增减的内情,我们发现,看中国家庭模式是否有变,看核心家庭的合计数据比较有意义。全部核心家庭的比例,从1982年的71.98%增加到1990年的73.80%,增幅并不大,也很难说是由直系家庭解体形成的;其后又降低到2000年68.15%。这里面的增减,都和中国家庭走向接力模式的预测不符。

那么,费孝通对中西家庭模式的总结是否仍然成立?由于还看不到2010年人口普查的数据,以下我们暂且用王跃生根据2000年全国人口普查数据(1%抽样)计算得到的全国家庭结构数据与美国人口普查局网站上2000年人口普查得到的家庭结构数据(http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-8.pdf)相比,可以看出,中美两国核心家庭都是主流;中国核心家庭的比例比美国高10个百分点左右,中国是60.18%,美国是51.7%。核心家庭都承担抚养职能,这点中美并没有大的差别。差别主要体现在其他方面。

第一,2000年,中国的多代家庭(包括直系家庭和复合家庭)的比例高达22.29%,而美国的多代家庭只占 3.17 % ,“即使如此少的多代家庭也主要限于新移民集中、住房短缺和有高比例婚外生育的地区 (如未婚母亲带着孩子与自己的父母住在一起)”。(同上)中国多代家庭的主力是三代直系家庭,占16.63%,如前所述,三代直系家庭的抚养和赡养职能同时在户内完成,它的高比例是中国家庭“反哺模式”的直接体现。

第二,美国的缺损核心家庭即单亲家庭的比例远远高于中国。美国2000年单亲家庭的比例高达16.4%,而中国同年的单亲家庭只有6.35%,美国的单亲家庭比例比中国高约10个百分点。众所周知,单亲家庭,无论是母亲做家长的单亲家庭,还是父亲做家长的单亲家庭,都是抚育功能不完整的家庭。

第三,美国的单人家庭比例远远高于中国。美国2000年单人户的比例高达25.8%,中国2000年单人家庭的比例是8.57%。有趣的是,美国人口统计局甚至不把这种类型称为家庭,而称为非家庭户,即假定这些人并没有进入家庭生活的意愿,而中国学者则仍然把这种类型称为家庭。当然,不管是主观上愿意当“光棍”,还是客观上不得不当“光棍”,“光棍”都是无法履行家庭抚养、赡养职能的。

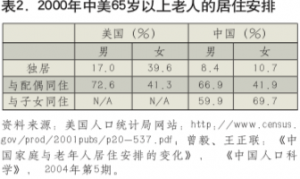

中美家庭结构的差别直接体现在老年人的居住安排上。表2反映了2000年中美两国65岁以上老人的居住安排。除独居以外,老人可能和配偶同住,也可能和子女同住,后两种可以同时存在,也就是有一部分老人同时和配偶、子女住在一起。

我们先看一下和配偶同住的比例。美国男性老人与配偶同住的比例是72.6%,女性老人与配偶同住的比例是41.3%,这一点和中国的差别并不是很大,中国同一年的数据分别是66.9%(男性)和41.9%(女性)。

差别较大的是独居的比例,2000年,美国65岁以上男性老人独居的比例是17.0%,女性是39.6%,分别是中国的两倍和四倍(中国的数字分别是8.4%和10.7%)。至于和子女同住的比例,中国男性老人是59.9%,女性老人的比例是69.7%。美国人口统计局没有发布老人和子女同住的数字,无意中反映美国社会并不在意老人是否和子女同住。

表3是从1982~2000年全国人口普查抽样数据中得到的中国65岁以上老人的居住安排数据。从表3中可以看出,中国老人的选择安排按比例依次是:一、和配偶子女同住;二、和子女同住;三、和配偶同住;四、独居。与配偶子女以外的其他人同住的比例极低。住养老院是最后的选择。另外,从1982年到2000年,中国老人无论男女,与配偶同住的比例都有上升,与子女同住的比例都有下降。对这一变化可以有两种解释,一种是中国家庭的确在缓慢地向接力模式过渡,表现为夫妻轴的重要性上升,亲子轴的重要性下降;另外一种是,随着平均寿命的增加、生活水平的提高和医疗条件的改善,中国的老人推迟了和子女同住、完全靠子女养老的时间,而延长了夫妻相互扶养的时间。这种情况并不能算作向接力模式过渡的证据。笔者认为这两种因素应该同时存在。

下面我们再看一下不与父母同住的核心家庭在承担赡养职能方面的中美差异。根据边馥琴和约翰·罗根1993 年在中国天津、上海通过随机抽样调查,以及1989年在美国纽约州奥本尼都会区访问调查得到的数据(边馥琴、约翰·罗根:《中美家庭代际关系比较研究》,《社会学研究》, 2001年第2期),中美子女与不同住的父母之间的互访次数,在高频率段(每天至少一次、几乎每天一次)非常接近,中国有26%的子女与不同住的父母维持高频率的互访,美国有25%的子女与不同住的父母维持高频率的互访;但在中频率段(每周一两次、每月一两次),中国的合计比例是65%,美国的合计比例是36%;更令人吃惊的是低频率段,中国有9%的子女与不同住的父母之间很少或从不见面,而美国的比例高达39%,是中国的4倍。当然,很少或从不见面,不见得子女不以其他方式赡养老人,但很少或从不见面,不管是出于主观原因还是客观障碍,父母子女之间互相的精神抚慰都很难实现。如果我们把很少或从不见面当作儿女不赡养不同住父母的一个近似指标,那么美国家庭不履行赡养职能的比例大致是中国家庭的4倍。除此之外,其数据还可以看出,中国成年子女对不同住的父母的帮助,从做饭、洗衣、打扫卫生到干各种重活,其比例都远远高于美国的成年子女。

按照李银河1993年的预测,如果中国家庭将从反哺模式走向接力模式,那首先发生这种转变的将会是城市。15年后,李银河主持了中国社会科学院社会学研究所2008年在广州、杭州、郑州、兰州和哈尔滨五个城市市辖区进行的城市居民家庭调查,然而,被调查对象不论是行为上还是观念上,都强烈符合反哺模式。这五个城市核心家庭和夫妻家庭自己照顾,或者出钱雇人照料夫妻双方父母的比例,都占绝大多数;在兰州,赞成“子女要孝敬父母”的人数比例高达99.3%。李银河不无失望地发现:

从家庭内部的关系来看,虽然夫妻平等的程度已经越来越像西方的家庭,但从亲子关系看,其哺育和反哺的关系依然与西方以个人主义为基调的家庭关系存在巨大差异。费孝通关于西方家庭的接力模式和中国家庭的反哺模式的概括仍然适用。(李银河:《家庭结构与家庭关系的变迁——基于兰州的调查分析》,《甘肃社会科学》,2011年第1期)

与此同时,她也放弃了十几年前对计划生育的指责,而寄希望于计划生育帮助中国人从反哺模式走向接力模式,并将这种希望寄托于几代人之后:

随着现代化的进程和计划生育政策的持续实施,中国城市居民的养老方式将发生重大改变,从子女赡养改变为靠自身和社会养老。这一改变将对中国城市的家庭文化产生巨大影响,或许在几代人之后,将彻底改变传统家庭的反哺模式,而与西方的接力模式趋同。到那时, 中国人也许将扬弃“不孝有三,无后为大”的传统观念,将会有在统计上值得关注的人群选择不结婚、不生育的个人主义生活方式, 人们对于结婚和生育的重视程度将有所下降,整个中国城市社会生活将越来越远离家族主义的色彩,而个人主义的色彩将越来越浓重, 最终改变整个家庭文化的基调。(李银河、陈俊杰:《个人本位、家本位与生育观念》)

独生子女是否会抛弃中国家庭的反哺模式?我们看一下上海的情况。上海市市区早在 1950 年代末就已提倡“一对夫妇生育一个孩子”。到1976年,上海市全区包括郊区出生人口中有1/3是独生子女,市区出生人口超过一半为独生子女,达到55.4%。1980年全国推行计划生育后,1981 年全市出生人口中的独生子女比重一下子从上一年的接近一半达到超过2/3,1982年开始有超过80%的出生人口是独生子女,1987年以后这个比例则超过85%。1976年出生的人口到2000年左右步入婚姻,如果李银河的预测准确,则从2000年左右开始,在上海就可以观察到抛弃反哺模式的现象。

反哺模式解体将体现在两个方面上。一是子代不再赡养父母,二是亲代不再在经济、家务、情感上帮助子代,与此同时代际关系趋于冷漠。2001年的一项研究表明,上海夫妻家庭与不同住父母的往来依旧频繁(表5)。但2009年的一项研究表明,尽管“父母对子女的义务在家庭领域内、在子女成年后还被有弹性地放大了。”但“子女对父母的回报义务却被有弹性地缩小了。”(康岚:《反馈模式的变迁:代差视野下的城市代际关系研究》,上海大学博士学位论文,第149页,2009)亲代对子代的经济支持、育儿协助和家务支援还有增大的趋势,而子代的赡养义务则越来越局限在亲情领域。亲代家本位意识依然居于主导地位。而子代的个人本位意识已经萌芽,虽然家本位意识对他们仍然有主导性的影响力。(同上,第91页)

在贺雪峰调查过的鄂东英山农村,这种代际关系的不平衡——父母对子女有无尽的责任、而子女对父母只尽有限的义务的现象,被称为“恩往下流”。(贺雪峰:《农村代际关系论:兼论代际关系的价值基础》,《社会科学研究》, 2009年第5期)有学者将这总结为中国父母的“责任伦理”:

“责任伦理”,首先表现在老年人在与子女相处时责己严、待人宽的态度。对自己,他们永远是高标准。年轻时,他们抚养子女是不计回报地付出,到老了,只要自己有能力,他们还是不计回报地付出。等到自己丧失了付出能力的时候,他们则把不要子女的付出或尽量减少子女的付出作为自己的付出。 这样,“责任伦理”就自老一代有孩子时起,一直贯彻到他们离开这个世界。对每一代人来说都是这样。其次,在城市家庭的养老方面,这种“责任伦理”表现为大多数老年人都是依靠自己的力量来解决自己生存必需的经济来源的提供和日常生活照料这两件大事。即使在改革之后由于社会保障体系处在改革和完善之中,给老年人的生活带来了一些困难,他们也是采取量入为出、降低自己生活标准来实现自给。并且,对于城市家庭赡养必须具备的精神慰藉的问题,他们虽有这方面的需求,但是当子女不能完全满足的时候,他们也采取了一种理解和宽容的态度,不会因此责备子女不孝顺,而只是希望子女提供一个家庭养老所必需的亲情环境。(杨善华: 《中国当代城市家庭变迁与家庭凝聚力》,《北京大学学报(哲学社会科学版)》,2011年第 2期)

这种趋势不管是叫做父母的“责任伦理”,还是“恩往下流”,倘若一直走到完全取消子代的赡养义务和与之相应的心理愧疚感的地步,中国家庭模式当然就会转变了。

由此看来,无论李银河所希望的那个西方式的“个人主义”本位的社会是否可欲,中国家庭模式的走向的确掌握在中国这一代年轻子女,尤其是独生子女的手上。家本位和个人本位两种意识,将在他们身上展开拉锯战。与其他东亚国家和地区不同的是,中国目前的低生育率不仅有现代化因素,还有强大的政策因素,即很多人的生育意愿被现行独生子女政策所抑制。独生子女政策的确可能在中国家庭模式的变迁上发挥最大的作用。如果独生子女一代对他们的父母只有赡养之心,但无赡养之力,再发展下去,无赡养之力的现状将被彻底取消赡养之心的各种理由和暗示正当化,到那时,一个老无所养的社会就将来临。

有人说,儿女不养,不是还有社会化养老吗?其实说白了,所谓“社会化养老”就是靠别人的儿女来养老,而中国的独生子女是同一代人,你想靠别人的儿女,别人还想靠你的儿女呢。如果全国都变成上海这样,超过85%的出生人口是独生子女的情况已持续20多年,靠谁呢?

在一个奉行“反哺”逻辑的社会里,如果铁定老无所养,那养孩子的文化动力就将丧失很多,而养孩子的动力一旦失去,那结婚的动力也就随之失去了。老无所养的下一步并不是从“反哺”走向“接力”,而是走向不育和不婚。一个家庭也好,一个民族也好,失去生养下一代的理由,也就可以开始准备后事了。

2011年最高法院《婚姻法》解释三可以说是这种“准备后事”的末日心态的一个官方表达。“解释三”第七条规定:“婚后由一方父母出资为子女购买的不动产,产权登记在出资人子女名下的,可按照婚姻法第十八条第(三)项的规定,视为只对自己子女一方的赠予,该不动产应认定为夫妻一方的个人财产。”最高法院的新闻发言人在解释第七条的立法理由时说:“在实际生活中,父母出资为子女结婚购房往往倾注全部积蓄,一般也不会与子女签署书面协议,如果离婚时一概将房屋认定为夫妻共同财产,势必违背了父母为子女购房的初衷和意愿,实际上也侵害了出资购房父母的利益。”这一条据说来自上海的司法实践。出资购房父母把房产牢牢控制在己方子女手中,而将子女的配偶排除在外的安排其实反映的是一种老无所养的恐惧,这种恐惧甚至已经超过了“无后为大”的恐惧。对养老来说,儿媳、女婿是不可靠的,只有儿女、房子才是可靠的;但一旦“老无所养”的恐惧超过“无后无大”的恐惧,合乎逻辑的推演将是:对养老来说,儿女也是不可靠的,还是房子最可靠。最高法院,准备好你们的下一个司法解释!

但是,一个只承认房子可靠,却否认家庭可靠的法律是自相矛盾的。因为房子之所以可靠,是因为它可以保值、升值,房子之所以能够保值、升值,是因为还有很多人为了一家人住在一起,而锲而不舍地追逐这些房子。如果我们否认了家庭的伦理价值,长远看我们也否认了房子的经济价值。还是房地产商最明白这一点,看看他们做的那些温情脉脉的售房广告就知道了。

2011年春节联欢晚会上,农民工组合“旭日阳刚”唱出了这个民族不知魂归何处的彷徨:

如果有一天我老无所依

请把我留在在那时光里

如果有一天我悄然离去

请把我埋在这春天里

那一天还有多远?

(作者单位:清华大学法学院)