胡凌

引子

当我们谈论人工智能(Artificial Intelligence,AI)时,很大程度上受到源自20世纪想象的影响,例如,直接把人工智能和机器人联系起来,甚至是人形机器人。 这可能也会影响法律人对人工智能的想象,包括是否承认人工智能作为具有自我意识的法律主体地位(或至少是人类行为的代理人),从而保护其特定权利(言论自由、著作权)、划定责任(缔约、侵权),甚至强调可能的毁灭性风险。 这种想象远非受到科幻作品影响那样简单,深层次中还反映出人工智能在技术和应用上不同的发展路径: 早期人工智能研究更集中于对人脑的仿真模拟,探究意识、理性等更为宏大的哲学问题,但应用性较少; 当下的人工智能走出了实验室,借助互联网服务直接影响到普通人的生活,在技术上并不执着于创造一个完美的智能体,而是依靠算法(如机器学习和神经网络)不断优化,对海量数据自动挖掘与预测,通过无所不在的传感器实时更新数据,动态掌控着人类社会各个方面的运转,并把从某个特定领域升级为通用人工智能作为目标。 从这个意义上说,人工智能并不神秘,它出现在日常生活中,不仅是工业社会生产自动化的延续,也是互联网商业化的必然结果和新阶段。 时至今日,欧美国家纷纷出台政策,推动人工智能发展,力求提升经济效率和竞争力。

如果我们摆脱简单的拟人思维,把人工智能看作互联网智能演进的新阶段,为理解其法律规则,就有必要理解互联网法律在过去20年中形成的路径和推动力,从而探讨人工智能是否有任何特殊性以至于需要新的规则。本文将从网络法的两个视角——实证性和生产性——切入,将它们延伸至人工智能语境下分别讨论。“实证性”视角是我们观察和应用任何规则的惯常思维方式,例如人工智能行为的具体规则如何确立、如何规制等,本文将讨论支撑人工智能的两个构成性要素——算法与数据——可能带来的法律问题,以及法律人处理人工智能的两种路径; “生产性”视角则深入规则背后,探索规则形成的政治经济因素,特别是经济生产方式的内在要求。人工智能本质上是一套复杂的代码设计,既是影响社会行为的强力规范,也是产生新价值的生产机制; 它驱动整个社会朝向更智能的方向变化,从而要求法律做出相应调整,尤其是确认新型经济利益的合法性。

限于篇幅,本文姑且将人工智能看成法律上的客体,暂不讨论赛博格(cyborg)之类的人体转向机械体或通过基因技术改变身体的问题(仍是法律上的人),也不讨论人工智能作为一种人造物的自我意识问题(一个难以达成共识的哲学问题)。

理解网络法的变迁

网络法在中国的变迁大致遵循两类逻辑:外生性的政治/监管逻辑和内生性的商业逻辑。 政治/监管逻辑体现为对“实证性规则”的追求,这些规则集中在国家(包括法院和监管机构)如何对互联网的内容和行为进行规制,包括对网络主权和信息安全的追寻。这集中反映了国家权力如何试图介入新技术带来的问题与挑战。 这一视角最早由美国法学界引出,特别是Lawrence Lessig的代码理论将代码(架构)和法律并列。 由此,所谓的网络法不仅要约束社会主体在网络空间中的行为,也要对架构的变化本身做出回应。

首先,就规制主体行为而言,出现了是否按照传统线下行为规则的思路约束线上行为的讨论。这一讨论的核心是,互联网问题是否具有任何特殊性,需要某些新规来解决。 我们已经看到,中国的互联网行为监管在很大程度上延续了传统规则和管理方式,采取渐进的方式,这不仅成本较小,也给予监管者一定的学习和探索空间。其次,就架构变化本身而言,国家在宏观上主张网络空间中仍然需要主权,不能成为法外之地,在微观上相应出现了国家与平台权力/责任二分的讨论。例如,政府权力何时需要介入平台治理,加强平台的行政管理责任或安全保障责任,还是由后者根据自身情况自我规制,实现治理目标。政治/监管逻辑要么遵循管理者的路径依赖效应,要么坚持既有社会稳定、意识形态安全价值。问题在于,监管者在多大程度上能够认识到代码及其商业模式的特殊性,从而使监管行为和行业特性相互协调融合。

另一种看待规则产生的方式遵循商业逻辑。这种生产性视角关注微观权力运作,综合将代码、法律与社会规范放在一起,不单纯从社会学意义上观察社会主体行为如何受到影响,而是在政治经济学意义上将网络空间的生成和扩散看成是一个由商业力量推动主导的生产性过程,关注价值由谁产生、如何分配,由此推动对新规则的内生需求。按照这一视角,无论是法律还是架构,在具有实证性规制功能的同时,也是一种“生产性规则”。互联网的生产模式决定了其对社会范围内生产资料的创造性生产和再利用,需要法律确认其生产方式的合法性,重塑关键法律制度,并解决和传统生产模式的利益冲突。 这一视角无疑帮助厘清新经济主张的例外特性,不仅展示出架构和相应的法律改变,更指明了背后的政治经济原因,是更好地理解实证性规则的基础。

两类不同的逻辑在过去20年中交替出现,相互制约,共同塑造了中国网络法体系,也推动了中国互联网的整体发展。 总体而言,鉴于国家有意促进新经济,需要推动传统的属地化、分口治理,事后运动治理模式发生转变,认清互联网商业模式和价值产生的根源,有利探索适应新经济性质的管理体制。从这个意义上说,信息资本主义不断要求对法律内核进行改造,取代其中的传统经济要素,打破限制生产要素自由流通的各类规则。

人工智能法律的实证性视角

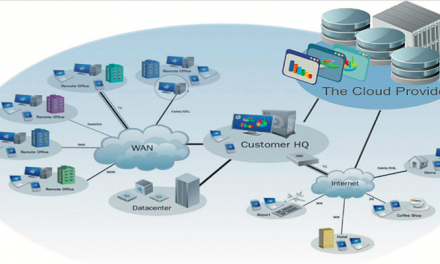

如前所述,人工智能的本质在于算法和数据处理,物理形体不必然是人工智能的构成要素,因为即使是人形机器人,也不过是一个算法主导的硬件系统,它实时收集信息,并按照算法的要求做出决定,继而行动。更重要的是,具有物理形体的人工智能可以推动群体智能发展,通过分布式终端收集更多数据加以处理,并不断传输至云端“大脑”,提升整体网络的智能水平。

根据算法的复杂性和学习/运算能力对强人工智能和弱人工智能进行区分, 这在技术认知上没有问题,但在法律上很难按照智能程度给出精确的标准。法律应对复杂世界的方式是确立一般性的简单规则,在概念上对社会个体进行抽象假定(如行为能力),而非针对特殊主体,否则规则体系本身将变得异常复杂,难于理解和操作。而人工智能从单一的自动化服务向多元通用服务转变的过程可能是一个相当长的光谱,法律需要针对其本质特征进行约束,并探索一套应对未来的方案。当我们说社会变得越来越智能的时候,事实上指由于数据搜集、储存和处理的能力不断增强,所有软件/算法都可能朝向自动收集数据,做出决定或判断的趋势,由于算法的复杂性,算法带来的结果可能无法预测,并在更大范围内带来系统性的不利后果。这种后果未必是毁灭性的风险,甚至只是在某个领域的制度设计问题,但人工智能恰好将这类社会问题具象化,掩藏在外表华丽、高效、更多是私人控制的“黑箱”中,就会引发一系列问题。

如果放在一个更大范围内观察,在历史上,人类社会随着复杂性的增加,不可避免地产生以组织和技术形态出现的各类“黑箱”,它们的决定影响着社会发展和大众福利,但仍然保持着某种秘密性。 这一隐喻未必是阴谋论,其核心问题在于信息不对称。为平衡相关当事人和社会大众的知情权、避免恐慌、保持某种预测能力,人们不断设计出某种程度的信息公开和透明化机制,例如政治辩论的公开化,法院诉讼程序透明化甚至公开庭审,上市公司强制信息披露等等。而人工智能不过是信息技术时代的新型黑箱,带来更加严重的系统化影响。 互联网在兴起过程中,通过降低信息成本,推动了开放政府、庭审直播,使信息公开透明更加便利,将生产性资源不断解放出来,在更大社会范围内重新配置,产生新价值。然而,这一过程在消除一个又一个传统黑箱的同时,产生了更为复杂的新黑箱,进而主导整个社会的生产过程。生产资料之间的信息变得越来越对称,甚至可以实时互通信息,但作为信息匹配中介的人工智能却变得更不透明,其规则设计和运作从属于用户甚至开发者无法理解的秘密状态,这回到了法律如何处理与代码的关系问题。

一个类似的比较是人类自身:人脑经过上百万年的进化,演变成十分复杂精致的系统。尽管当代神经科学不断改变我们对人脑的认知,甚至每个人的大脑都不完全一样,但就法律而言意义不大,这只能在边际上改变个案判决。即使无从了解人脑的运转机制,或者依据某种更加先进的科学知识解释社会主体行动的具体理由,人类还是有能力形成社会规范,并演进成更加理性化的规则。这套规则只需要假定一般社会主体是(受限)理性的,由少数概念界定不同情形的心理状态(故意、过失),并集中对人的外在行为进行约束,确定权利与义务,就足以以简单规则应对(而非认识)这一纷繁复杂的世界。类似地,在处理算法的负外部性时,也可以有两种不同的路径:(1)关注算法的外部行为与后果,(2)关注算法内部的设计规则。

大部分现有规则关注算法导致的(未意料)结果,例如内容分发算法未经审查造成非法或侵权内容传播,这一般由信息传播者(即内容服务商)承担责任,算法本身并无法律地位,在造成不利后果的过程中只是一个工具。这类责任假定内容服务商应当知道非法内容的存在,并有能力通过算法设计或人力(比如人工审查)加以阻止。在诸多侵权场合,内容服务商可以通过“避风港”规则免责,只要无法证明它实际知晓状态。更复杂的是,如果软件开发者声称自己无法控制信息的生产和传播,却造成一定社会危害的情形。无论是在快播案还是BT案中,软件开发者都无法因这一原因而逃脱责任,法院的理由仍然是,开发者有能力知晓非法内容的输出(如果不是故意的话,例如快播向色情网站推广该播放器)。类似地,如果一个具有物理形体的人工智能由于处理信息不当造成了外在损害,按照这一逻辑仍应由算法开发者负责。

而且,还有必要将算法产生的错误和算法缺陷本身区分开。长期以来,软件行业一直通过拆封合同(shrink-wrap)解决缺陷软件造成的短时崩溃或重启问题,这种格式条款旨在确认这样一种事实:没有任何软件是百分之百完美的,只要在用户拆封使用该软件时运行正常即可,服务商并不为软件崩溃或死机造成的消费者损失负责,因为前者无法预料到缺陷带来的风险。 这就是为什么消费者需要接受软件生产商不停的更新和补丁,软件/应用不受产品责任的约束,被视为一种可以不断升级改进的服务,这在免费软件时代更是如此。按照这一思路,似乎有理由认为,无人驾驶汽车因算法计算错误导致车祸(何况造成事故的概率远远小于人类司机的错误)是这类软件的正常的缺陷,消费者应当容忍这类错误。但无论是监管者还是潜在的受害人都无法接受这种比拟。声称有潜在缺陷的交通工具(也包括医疗设备和其他与生命财产直接相关的算法)一旦投入使用就需要为此造成的后果负责。 无论如何,这类思路仍然是通过后果施加事后责任,监管者或法院并不想深入算法内部了解造成事故的技术原因是什么。只要法律认定这一黑箱应当在合理范围内得到控制,事故可以避免,黑箱提供者就应当承担责任。在这种情况下,保险(甚至是强制险)就成为确保这类发生概率小但潜在损失巨大的不二选择,航空、医疗保险市场十分发达,可以预见将会延伸至更多由人工智能驱动的服务行业。

如果说事后救济还无法确保安全,事前干预算法设计则是另一种选择,同时带来的问题也更复杂。早在20世纪,阿西莫夫就试图为机器人立法,尽管他从未讨论技术上的可行性。 安全可能是人工智能服务的首要问题之一:一个中心化的入侵可能会导致所有终端都变得极度不安全。行业监管者在不同行业为特定服务中的人工智能设定安全标准(如医疗器械、交通工具、自动化武器),实行安全保护等级制度,甚至要求被认定为重要设施的源代码(如windows系统)供监管者备案,或在设计自动化交易程序时控制报单频率的阈值等。又例如,在魏则西事件后,联合调查组在整改意见中要求落实以信誉度为主要权重的排名算法,对商业推广信息逐条加注醒目标识,予以风险提示。如果说这些监管手段针对的是作为商业秘密的私人算法,诸如Open人工智能这样的倡议则意在延续开源软件运动路径,确保软件漏洞能够得到更大范围内的监督和修补。至少在中国,信息披露机制尚未成为算法监管的重要手段,无论是强制性披露还是第三方披露。

当算法将某种交易或服务规则代码化的时候,信息披露就更值得关注。代码化的规则更容易执行,但因为是私人服务创设的规则而无法像公共规则一样接受审查和质询,只能通过社会后果评判。 作为平衡,这并不意味着这类代码就完全不公开,而只是以用户协议的方式将代码的功能和目的通过语言简要向用户展示。

总体而言,法院作为事后纠纷解决者没有能力审查代码本身,只能通过后果进行个案判断。但也有一些例外,在某些案件中法院需要理解新型技术的运作以确定侵权责任:首先,在朱烨诉百度案中,法院尽管根据传统侵犯隐私标准不认为百度广告联盟的广告侵犯了原告隐私,但却接受了针对百度的商业模式和数据收集技术的审查路径; 其次,在某些新型不正当竞争案件中,法院也加大了对其中侵权行为的技术审查,深入了解黑箱内部(如robots协议、深度链接)。这一趋势的风险是,法院因为专业知识的薄弱,越来越难以就复杂的事实问题进行认定,只能在审判过程中依赖专家证人或拥有专业知识的一方当事人,这无形中可能会导致法官偏离了传统的法律问题,陷入他原先并不熟悉的领域。

有可能有第三种路径:对算法处理的数据或生产性资源进行管理,防止造成消极后果。例如,依靠人力对搜索引擎处理的侵权信息进行审查;征信系统中禁止收集种族、性别、宗教派别、政治倾向等歧视性信息;在声誉系统中打击网络推手刷单,避免虚假数据;通过地域性监管限制网络专车及其司机的资质,等等。这在本质上都限制了人工智能本身的能力,即使算法强大也不会造成不利后果。

这一路径隐含说明,数据质量本身(由收集和处理过程中的缺失导致)可能会产生无法预测的不利结果。与此相关的是,商业歧视性是人工智能可能带来的系统性风险之一,集中体现了算法与数据之间的复杂动态关系。和传统征信制度类似,那些未能积累充分个人信息的社会主体(data-poor),将被排除在更多的商业服务以外,尤其是当某一互联网服务的信用评分和更多服务结合起来的时候。然而,即使人们跨越了“数字鸿沟”,也仍然会被“数据鸿沟”(data divide)歧视:算法会精确地根据各类信息识别社会主体的各类身份,将他们困在各自数据产生的无形茧房中,这不仅可能会剥夺人们接受教育、就业、贷款的公平机会,还可能给公共生活造成难以弥合的分裂。 人工智能的歧视效应将是未来监管者在各领域不得不面对的重要问题。

上文简要探讨了,人工智能的“实证性法律”将会越来越多地围绕法律(主权权力)是否以及如何介入人工智能算法的运作,特别是在广泛影响大众利益的情形中,如何设计信息披露等监管机制、干预某类代码化规则的系统性歧视等。 而和专门的监管者相比,法院处理这类中立性问题可能更麻烦。从社会后果看,法院较好的回应方式仍然是根据外在行为后果,而非进入黑箱内部,这不仅因为法官缺乏专业知识,更因为地方性法院无法对在全国范围内有影响力的算法进行总体干预。

人工智能的生产性视角

按照生产性视角,人工智能的范畴可以扩展至由算法带动的整个商业模式和生产过程。一个更加强大的人工智能无疑有能力进行更多的数据分析,灵活匹配各类资源并为消费者提供更加个人化的服务。很大程度上这类人工智能设计的价值导向是商业性的,意在减少交易双方的信息不对称,并潜在地压缩买卖双方的价值剩余。人工智能作为一种生产方式,重新塑造了生产关系和生产模式的设计。整个社会生产将变得更加自动化和网络化,迅速取代传统生产组织。和网络法演进的路径类似,人工智能法律也会产生于经济利益冲突,并要求法律确认其生产的自主性与合法性。

互联网公司的信息生产机制正逐渐主导实体经济和金融生产,揭示了价值如何在新架构中不断生产和再生产出来。这一过程的第一个阶段是超越传统组织调配资源,从而瓦解了未来更多的组织形态的生产机构,并可能与大型传统组织深度合作。第二个阶段随之而来:人工智能的低成本的创作对人类劳力的取代,并以主张独特的言论自由、著作权等方式表现出来。例如,人工智能可以通过对海量网络文本、图片、音乐、视频的深度学习、整合,创作出更多新作品,至少是在初级阶段取代某些行业的劳动力,如新闻业和法律服务业。 本文无法预见法律是否在未来会赋予某些通用人工智能以人格权,但这一主张的实质是以人工智能的人格掩盖了其更具竞争力的财产利益,并使得其背后的互联网公司的利益不受侵犯(著作权)和任意干预(言论自由)。同时,人工智能也会变得愈加集中和封闭,大量中小开发者无力获取更多数据资源,只能依托大型平台开发,成为平台服务的螺丝钉;而平台通过灵活的法律机制(生产内容的永久免费授权、不固定期限劳动合同)最大限度地降低自身成本,同时防止生产者/用户流失,被竞争对手抢夺。

如果我们再次回到黑箱的隐喻,算法及其算法控制的生产性资源就成为一个闭环的黑箱。安排调配生产性资源、授予用户某种权利/义务会更多地从属于互联网公司内部规则而非国家法律。上文已经讨论了法律如何干预的不同视角,这里提供了法律为何干预的更基础的生产性理由。针对人工智能可能的法律问题包括:首先,会出现更多不正当竞争案件,包括与传统行业和人工智能同业竞争者的各类纠纷,法院在这方面已经积累了丰富的经验,但仍然需要面对新技术问题。其次,随着分享经济的扩展,更多自由劳动力加入平台,劳动关系纠纷会因此增加,要求平台承担雇主责任和社会保障义务,这就进一步涉及平台上的价值分配问题。第三,对监管者而言,平台垄断和价格管制问题可能变得更加突出,特别是人工智能驱动的竞争给市场带来的负面效果。

结语

人工智能是资本主义和消费主义发展到更高阶段的产物。本文十分简要地讨论了法律如何应对人工智能带来挑战的一些侧面,核心要点是,立法者、法院和监管者都需要思考人工智能是否有任何特殊性以至于需要新的规则,以及如何以合适的方式介入人工智能新问题,这一例外性往往可以从经济利益的角度找到根源。实证性视角和生产性视角为我们理解这些问题的出现提供了有益的帮助。未来的人工智能法律研究可能需要聚焦于不同服务形态,摘掉人工智能和大数据的帽子和标签,更细致地讨论具体问题。

(作者单位:上海财经大学法学院)

注释:

[1]当下的大众媒体、文化产品和社会公共认知正努力将未来的人工智能 塑造成具有独立意识的逐渐演化的主体,这集中体现在诸如《终结者》《我,机器人》《西部世界》《2001银河漫游》这类科幻影视作品中。尽管人们也有理由进一步想象,一旦人工智能具有了自我意识,就不再可能忠实地为人类服务,而更可能对人类生存构成威胁。其路径和思维方式仍是20世纪的,和21世纪依托大数据机器学习迥然不同。事实上,按照日本学者森政弘提出的“恐怖谷理论”,人工智能不太可能在短时间内人形普及化,因为这会在消费者心理上引发不安甚至恐惧。像Siri和Cornata这样的语音助手、像Tay和小冰这样的聊天机器人则不会有这种负面效果,因为用户知道自己在和一个尚未通过图灵测试的算法对话,他们甚至乐于教Tay在推特上辱骂用户、发表种族主义和煽动性的政治言论。另一个可能影响中文世界读者想象的因素是,把robot翻译成“机器人”先验地赋予了这类客体某种拟人化主体地位,而人形机器人(android)却没有引起更多的关注。

[2]John Weaver, Robots are People Too: How Siri, Google Car, and Artificial Intelligence Will Force Us to Change Our Laws ,Praeger Publishers Inc, 2013; Ugo Pagallo, The Laws of Robots: Crimes, Contracts, and Torts ,Springer, 2015.一个更加有用的综合文集是Ryan Calo, A. Michael Froomkin and Ian Kerr (ed.), Robot Law ,Edward Elgar Publishing, 2016。Ryan Calo的研究将具有物理形体的机器人作为法律的对象,特别区分了信息性和物理性效果,见Ryan Calo, “Robotics and the Lessons of Cyberlaw”, Calif. L. Rev., Vol.103(2015).一个不同观点,见Jack Balkin, “The Path of Robotics Law”, Calif. L. Rev., No.6(2015),Circuit 45.把机器人视为代理人在法律上也有相当的历史,见Samir Chopra and Laurence F. White, A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents ,The University of Michigan Press, 2011; Ryan Calo, “Robots in American Law”, University of Washington School of Law Research Paper, No. 2016-04.

[3]吴军:《智能时代》,中信出版社2016年版。

[4]例如阿西莫夫的机器人系列小说中,无一例外地设定机器人拥有一个“正子脑”(positronic br人工智能 n),但却没有给出任何解释。见阿西莫夫:《机器人短篇全集》,江苏文艺出版社2014年版。

[5]这被称为终极算法(master algorithm),见佩德罗·多明戈斯:《终极算法:机器学习和人工智能如何重塑世界》,中信出版社2016年版。

[6]尼古拉斯·卡尔:《玻璃笼子:自动化时代和我们的未来》,中信出版社2015年版。在互联网发展的每一个阶段都有某种意识形态化的术语或热词吸引投资,例如宽带、大数据、分享经济、VR(虚拟现实)等,它们不过是互联网形态的各类变种。例如,一个关于分享经济和之前互联网经济的关联,参见胡凌:《分享经济的法律规制》,载《文化纵横》2015年第4期。

[7]这种思维方式可追溯到霍布斯以来的法律实证主义。

[8]胡凌:《代码、著作权保护与公共资源池》,载《腾云》2016年12月刊。

[9]关于两类逻辑的具体表现,集中参见胡凌:《探寻网络法的政治经济起源》,上海财经大学出版社2016年版。

[10]这在众多(特别是国外的)中国互联网观察者身上十分常见,人们的注意力全都转向中国政府如何严格管理和控制互联网。在政治学研究中自然而然地并入“国家与市民社会”传统框架,并吸纳了关于在线抗争、集体行动的传播学与社会学研究。

[11]劳伦斯·莱斯格:《代码2.0》,清华大学出版社2008年版。

[12]一个概述,见胡凌:《马的法律与网络法》,载张平主编:《网络法律评论》2010年第11卷。

[13]胡凌:《非法兴起:理解中国互联网演进的一个框架》,载《文化纵横》2016年第5期。这体现在版权、隐私、财产、不正当竞争、垄断、劳动法等一系列制度中。这种对法律制度的改变不单纯是在既有工业生产背景下微型创新带来的变化,而是社会生产的重塑。

[14]比如说,平台责任议题的出现,和互联网平台更多转向由第三方提供服务的信息中介模式直接相关。

[15]这一区分和观察中国式资本主义兴起的框架十分类似,政治经济学家们争论的焦点就在于如何解释中国改革开放三十年的成功经验,究竟是政府主导还是市场主导,但实质上是一个混合制经济。

[16]由于科斯所说的企业信息成本和管理成本降低,调动生产要素的边际成本趋近于零,企业组织形态本身将成为竞争的高成本。

[17]尼克·波斯特洛姆:《超级智能:路线图、危险性与应对策略》,中信出版社2015年版。

[18]古代的政治过程、现代的企业决策都是黑箱,对外人而言如果不是神秘,也是除魅之后的国家/商业秘密。卡夫卡的小说《审判》就精确描述了作为黑箱的诉讼过程,同一时代的韦伯也描述了理性化的国家机器应当像自动售货机一样。

[19]Frank Pasquale:《黑箱社会:掌控信息和金钱的数据法则》,中信出版社2015年版。

[20]帕伯斯:《差错:软件错误的致命影响》,人民邮电出版社2012年版。

[21]长久以来民用航空器已经由软件深度介入驾驶过程,以至于人类驾驶员无法在短时间内预热,形成另一种风险。

[22]阿西莫夫提出的“机器人三定律”(后来扩展至四点)虽然十分基础,但仍然很难在具体情况下起作用,特别是当代伦理学上著名的“线车难题”之类的伦理困境。考虑到这些定律是为模拟人脑状态下设计的,就更可疑;因为人脑并不总是按某些理性伦理原则行事的,在某些关键场合强烈依靠某些默认设置——直觉。

[23]由监管机构强制披露并审查事实做不到,只能依靠像苹果这样的平台公司和软件分发平台帮助对成千上万个软件进行至少是安全审查。在台式机时代,这一平台责任几乎不可能,自然状态下的windows只能导致争夺私人控制权的3Q大战。但像乌云网这样的第三方白帽黑客也被禁止探测和公开发布互联网公司的漏洞。

[24]同注11。

[25]在笔者看来,法院应当将注意力放在知情同意的合同条款本身的适当性上,而不是一味接受黑箱的逻辑,因为后者确实无懈可击。如果格式合同能准确反映代码的设计,对其条款的审查是更好的选择。百度引发的被遗忘权第一案反映的也是这个问题。

[26]一个补救方法还是尽可能地披露算法信息,允许用户理性地生产/隐瞒个人信息,见戴昕:《自愿披露隐私的规制》,载苏力主编:《法律和社会科学》第15卷第1辑,法律出版社2016年版。

[27]法律的人工智能化是本文另一个没有讨论的问题,与此相关的是大规模监控、智能警务、犯罪预测等问题。

[28]美国诸多大型新闻机构都广泛应用人工智能 进行新闻撰写和分发,而像ROSS系统这样的法律人工智能已经遭到美国律师协会的多起诉讼,理由是提供法律服务缺乏资质和不正当竞争。

[29]Maurice Stucke and Allen Grunes, Big Data and Competition Policy ,Oxford University Press, 2016; Ariel Ezrachi and Maurice E. Stucke, Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy ,Harvard University Press, 2016.